イベントEvents

HOMEイベント

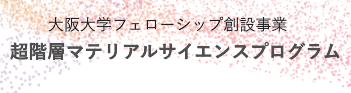

2019年度物質科学特別講義<理学研究科 Current Topics主催>を開講します

6月19日、26日、7月3日、10日

熱・エントロピー科学研究センターに滞在されるフロリダ大学のG. R. Stewart教授による集中講義(Current Topics主催)が2019年度カデットプログラム物質科学特別講義として追加開講されます。

皆様の積極的な受講をお待ちしております。

令和元年度 第2回 固体物理セミナーを開催します

6月6日(木)

固体物理セミナー(令和元年度 第2回)

(インタラクティブ物質科学・カデットプログラム講演会)

日時:6月6日(木)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科 G棟215-221セミナー室

講師:東 浩司 特別研究員(NTT 物性科学基礎研究所)

題目:「ブラックホールの面積と負の情報」

要旨:

約半世紀前、Bekensteinは、ブラックホール物理が熱力学第2法則に反さないためには、ブラックホールが、その面積に比例したエントロピーを持つべきであると主張した[1]。

Hawkingは、後に「ブラックホールは完全にはブラックでない」と表現することになる、ブラックホールの熱輻射を発見し、Bekensteinの主張を補強した[2-4]。

しかしながら、このホーキング放射の微視的描像は、正と負のエネルギーを持つ粒子の対生成に基づき、ブラックホールの第一法則、Bekensteinの主張、量子力学のユニタリティの間で矛盾を引き起こす。ParikhとWilczekは、ホーキング放射を動的幾何におけるトンネル効果として扱うことで、この矛盾を解決するが、ホーキング放射が熱輻射であることを犠牲にしている[5]。

本発表では[6]、熱力学ではなく量子情報理論の観点から、Bekenstein方程式の代わりとなる方程式を提案する。私たちが提案する方程式は、ブラックホールの面積が、単純なエントロピーではなく、ブラックホールの外側から、ブラックホールが持つ正のエネルギー粒子へのコヒーレント情報[7,8](負の条件付エントロピー)に比例することを主張する。

私たちの方程式は、ブラックホールが持つ負のエネルギー粒子が、まるで負のエントロピーを持つかのように振舞うことを示す。これらのアイデアは、ブラックホールが古典情報ではなく、純粋な量子情報を蓄えていることを示している。

[1] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 7, 2333-2346 (1973).

[2] S. W. Hawking, Nature 238, 30-31 (1974).

[3] S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. 43, 199-220 (1975).

[4] S. W. Hawking, Phys. Rev. D 13, 191-197 (1976).

[5] M. K. Parikh and F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 85, 5042-5045 (2000).

[6] K. Azuma and S. Subramanian, Preprint at http://arxiv.org/abs/1807.06753 (2018).

[7] B. Schumacher and M. A. Nielsen, Phys. Rev. A 54, 2629-2635 (1996).

[8] M. Horodecki, J. Oppenheim and A. Winter, Nature 436, 673-676 (2005).

問合先:山本 俊(基礎工D棟407号室)

Tel: 06-6850-6445

E-mail: yamamoto@mp.es.osaka-u.ac.jp

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールⅢ」に該当します。

令和元年度 第1回 固体物理セミナーを開催します

5月23日(木)

固体物理セミナー(令和元年度 第1回)

(インタラクティブ物質科学・カデットプログラム講演会)

日時:5月23日(木)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科 G棟215-221セミナー室

講師:井戸哲也 室長(情報通信研究機構 時空標準研究室)

題目:「光格子時計によるハイブリッド時系実信号の生成と国際原子時校正」

要旨:

性能面においてセシウム周波数標準をはるかに超える光時計が出現した今、国際単位系の秒の定義を変更することが議論されている。秒の再定義のためには精度向上と共に、現代社会のベースクロックとなっている協定世界時(UTC)の刻む一秒の長さ(歩度)を新しい定義に基づいて定常的に校正出来る必要がある。

そこで、今回我々はパリ天文台と独立かつ同時に初めて直近の協定世界時の歩度を校正し、そのデータを国際度量衡局に送付し、結果光時計のデータが初めてUTCの歩度調整に参照されたのでその報告をする[1]。

また、NICTが発生・維持・供給している日本標準時(JST)はマイクロ波原子時計を組み合わせてUTCに対して20ns以内の同期を維持している。我々はさらなる時刻精度の向上を目指して光格子時計を時刻信号に利用する光・マイクロ波ハイブリッド時系実信号の生成に成功し、半年間で数nsしかずれない極めて正確な時刻を生成することが出来た[2]。

[1] BIPM time department, Circular T 372

[2] H. Hachisu, F. Nakagawa, Y. Hanado and T. Ido, Sci. Rep. 8, 4243(2018).

問合先:山本 俊(基礎工D棟407号室)

Tel: 06-6850-6445

E-mail: yamamoto@mp.es.osaka-u.ac.jp

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールⅢ」に該当します。

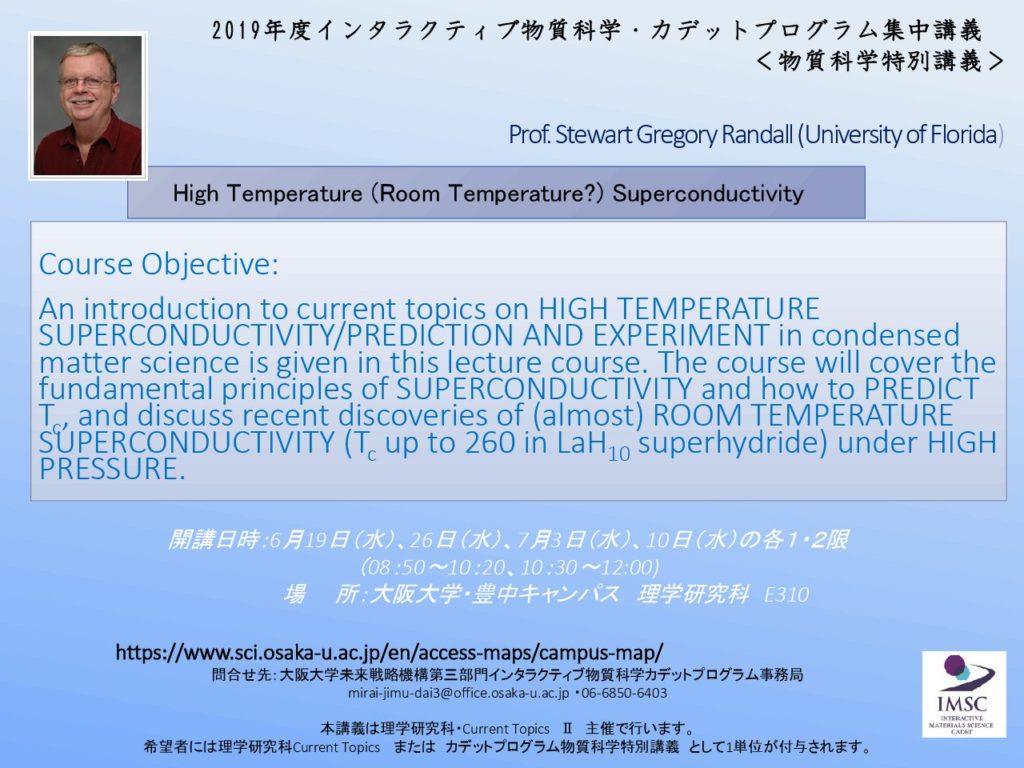

平成30年度第2回海外インターンシップ報告会開催のお知らせ

3月27日(水)

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは、主に博士後期課程2年次に海外研修として海外の大学・企業・研究機関等で研修を行っています。

今回のインターンシップ報告会では、様々な経験を経て帰国した6名の履修生が、その成果を発表します

海外インターンシップや留学、カデットプログラムに興味のある皆さまのご参加をお待ちしております。

【日時】2019年3月27日(水) 13:00~

【場所】豊中キャンパス 基礎工学研究科G棟2階 G215セミナー室

※参加申し込みは不要です。

インターンシップ(国内)報告会開催のお知らせ

3月26日(火)

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは、企業や国立研究機関での3カ月間の国内研修を行います。

今回のインターンシップ報告会では、研修に参加した11名の履修生が、活動内容や成果を発表します

インターンシップやカデットプログラムに興味のある学生の皆さまのご参加をお待ちしております。

【日時】2019年3月26日(火) 13:00~

【場所】豊中キャンパス 基礎工学研究科G棟2階 G215セミナー室

※参加申し込みは不要です。

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

UNICAMP Watson Loh教授による滴定カロリメトリーに関する物質科学特別講義を開催します

1月23日(水)

ブラジル・UNICAMP (州立カンピーナス大学) よりWatson Loh教授をお招きし、

平成30年度インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物質科学特別講義を開催することになりました。

海外の大学でご活躍され、実績のある著名な先生から指導をいただける貴重な機会になります。皆様の積極的な受講をお待ちしております。

なお、当集中講義は、理学研究科・SISC統合理学特別コース主催で行うものです。(カデットは共催)

理学研究科側で、単位認定をされる方は、カデットとの物質科学特別講義Ⅰ~Ⅲの単位とダブルカウントはできませんので、ご注意ください。

以下 講義詳細

**********************************************

講師:Watson Loh教授(Institute of Chemistry, UNICAMP, Brazil)

(Specially appointed professor of Research Center for Structural Thermodynamics, Osaka University)

講義タイトル:

Calorimetry -Introduction and its application for solutions and other condensed systems-

講義日時:

1月23日(水)1・2限目

1月30日(水)1・2・3限目

2月 6日(水) 1・2・3限目

場所:理学研究科内

Purpose:

In this lecture course, thermodynamic properties based on calorimetry of materials and experimental methods of calorimetry are explained. Students who are interested in physical chemistry of materials, solutions, polymers, surfactants, and biological systems can learn from basic points of thermodynamics and how they can apply that idea for materials.

Outline of the course:

In the beginning, fundamental picture of chemical thermodynamics is explained. Then principles of experimental methods and several techniques and apparatuses for calorimetry is given. After understanding the scanning calorimetry and its application in chemistry and biology, the modern technique such as isothermal titration calorimetry (ITC) are explained in detail. The application for kinetics analysis performed by isothermal calorimetry is also studied.

Watson Loh教授紹介:

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782820E0&idiomaExibicao=2

海外研修・国内研修報告会を開催します

12月19日(水)

H30年度第1回カデットプログラム 海外研修・国内研修報告会を開催します。

インターンシップやカデットプログラムに興味のある方はお気軽にご参加ください。

なお、事前申込は不要です。

日時:12月19日(水)13:00~15:00

場所:豊中キャンパス 基礎工学研究科 G棟215セミナー室

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

LUND大学 Ferdi Aryasetiawan教授による密度関数とグリーン関数に関する物質科学特別講義を開催します

1月4日(金)〜15日(火)

吹田キャンパス工学研究科 M1-412号室

スウェーデン・LUND大学よりFerdi Aryasetiawan教授をお招きし、

平成30年度インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物質科学特別講義(物理系)を開催することになりました。

海外の大学でご活躍され、実績のある著名な先生から指導をいただける貴重な機会になります。

沢山の皆様に受講いただきますよう、お願い申し上げます。

以下 講義詳細

********************************************

講師: Ferdi Aryasetiawan教授 (Mathematical Physics, Lund University)

講義タイトル:Fundamentals of Density Functional Theory and Green’s Function Formalism

講義日時:

1月 4日 (金) 3限目 1st lecture

1月 7日 (月) 3限目 2nd lecture

1月 8日 (火) 3限目 3rd lecture

1月 9日 (水) 3限目 4th lecture

1月10日 (木) 3限目 5th lecture

1月11日 (金) 3限目 6th lecture

1月15日 (火) 3限目 7th lecture

同日 15:00-15:45 Special Lecture

講義室:吹田キャンパス工学研究科 M1-412号室

Course Objective:

The course is an introduction to Density Functional Theory (DFT) and Green’s function technique, both are essential for describing the electronic structure of real materials from first principles.

The former is the method of choice for computing ground-state properties while the latter is suitable for describing spectroscopic properties.

A wide range of materials properties can nowadays be computed using these two approaches.

Ferdi Aryasetiawan教授紹介:

https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/20bdddfa4ab4d5e7de7b19a814c43466

カデットプログラム履修生募集説明会を開催します

12月14日(金)

カデットプログラムでは2019年度第7期生を募集するにあたり、履修説明会を開催いたします。

説明会では、プログラムの概要説明や皆さまからのご質問にお答えする機会を設けています。

来年度から大学院へご進学の皆さまは、この機会にぜひお越しください。

日時:12月14日(金)

13:00~14:00(吹田)工学研究科 C1-312講義室

15:00~16:00(豊中)基礎工学研究科 G棟2階 G215セミナー室

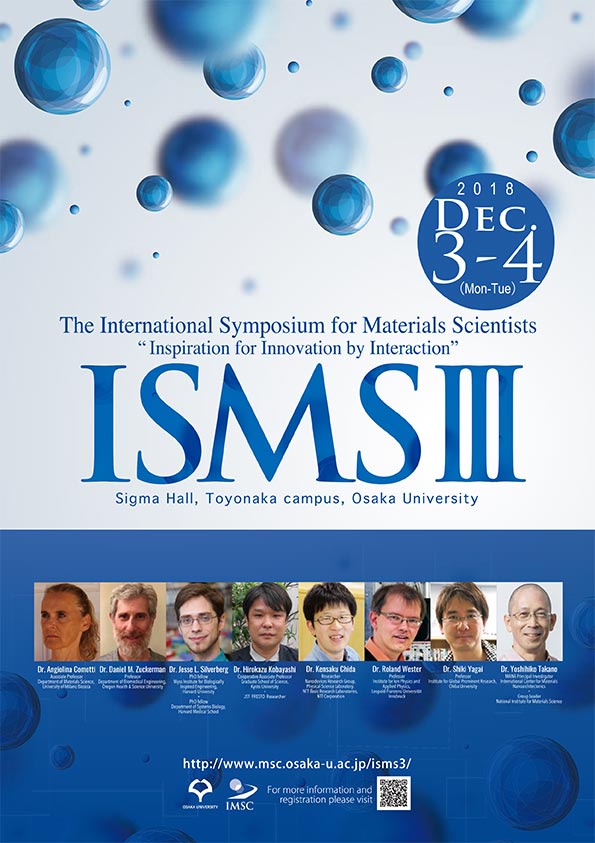

カデット国際シンポジウム「ISMS III」を開催します

12月3日(月)・4日(火)

大阪大学豊中キャンパスΣホール

2018年12月3・4日に大阪大学豊中キャンパスΣホールにて、インタラクティブ物質科学カデットプログラム国際シンポジウム「ISMS III」を開催します。

詳細はシンポジウムホームページをご覧ください。皆さま方のご参加をお待ちしております。

香港大学との合同シンポジウム開催のお知らせ

12月3日・4日

12月3日~4日の日程で、南部陽一郎ホールにて香港大学との合同シンポジウムを開催します。

本シンポジウムは、カデット国際シンポジウム運営委員会と相談の上、同時開催で実施します。

カデット国際シンポジウム(ISMSⅢ)はシグマホール、香港大学シンポジウムは南部陽一郎ホールでの開催になります。

当日プログラムは後日アップロードしますが、分野は有機化学分野の発表になります。

学生によるポスターセッションはシグマホールの同一会場で開催予定です。

プログラムを参照にご興味のあるセッションにご参加下さい。

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

H30年度 第6回 固体物理セミナーを開催します

11月29日(木)

固体物理セミナー

(平成30年度 第6回)

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

日時:11月29日(木)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科 シグマホール セミナー室

講師:喜多 隆 教授

(神戸大学工学研究科電気電子工学専攻)

題目:「量子ナノ構造を利用した高効率太陽電池技術の開発」

概要:

太陽電池は、太陽光を吸収することによって光電流を生成し、擬フェルミ準位が分離して発電します。 しかし、バンドギャップ以下の光は吸収されず透過し(透過損失)、波長の短い光は熱緩和(熱損失)によってエネルギーを失います。これによって太陽電池の変換効率は単接合であれば材料によらず原理的に32%が限界となります。この限界を突破するには、大きな透過損失と熱損失を抑制することが不可欠です。

このセミナーでは、単接合太陽電池の原理限界を突破するために取り組まれている技術と現状を紹介するとともに、今後より高い変換効率を実現するための取り組みとして最近注目を集めています量子ナノ構造を利用して根本的に変換効率を向上させる太陽電池技術について紹介します。

問合先:石原 一 (基礎工)

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナール

III」に該当します。

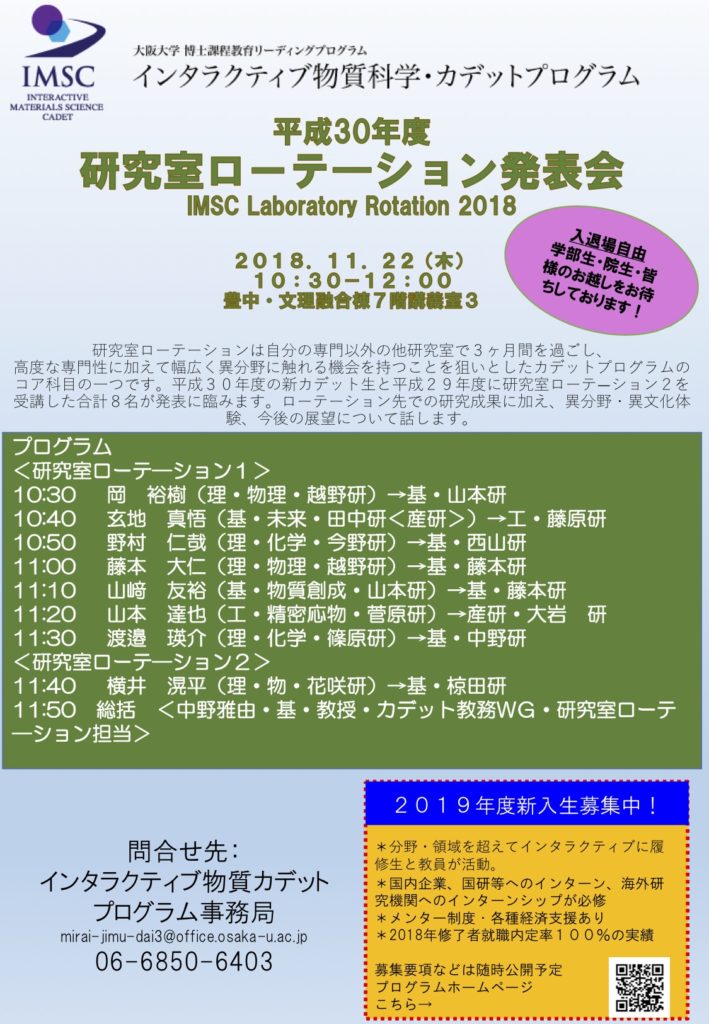

平成30年度研究室ローテーション発表会を開催します

2018年11月22日(木)

研究室ローテーションの履修者8名がそれぞれ3ヶ月間、他の研究領域の範疇に属する研究室にて

体験した異分野の研究の成果・今後の展望等について発表を行います。

【日時】2018年11月22日(木)10:30-12:00

【場所】豊中キャンパス(文理融合型研究棟・7階講義室3)

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

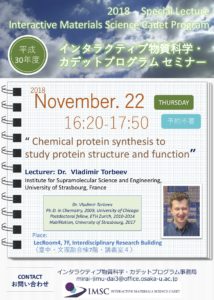

ストラスブール大学 Vladimir Torbeev先生による物質科学特別講義を開講します

2018年11月21日(水)

ストラスブール大学よりVladimir Torbeev 先生をお迎えし、プロテインケミストリーに関する

平成30年度インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物質科学特別講義(集中講義)を開講することとなりました。

ストラスブール大学と阪大・カデットプログラムは友好関係にあり、毎年講師の交換を行っています。今回の集中講義はその一環としてで行うものです。

海外の大学でご活躍されている若い先生から指導をいただける貴重な機会になります。

皆様の積極的な受講をお待ちしております。

以下 講義詳細

平成30年度 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム 物質科学特別講義(化学系)

講師:Dr.Vladimir Torbeev

(Institute for Supramolecular Science and Engineering, University of Strasbourg, France)

講義タイトル:Introduction to soft matter and molecular ferroelectric science

講義日程・場所:

11月21日(水) 1・2・3・4限目 豊中・文理融合棟 7階 講義室4

11月22日(木) 1・2・3・4・5限目(※) 豊中・文理融合棟 7階 講義室4

※5限目はセミナー

セミナータイトル:「Chemical protein synthesis to study protein structure and function」

Course objectives:

The aim of the course is to provide students with the basic fundamental knowledge of

protein chemistry and engineering as well as to illustrate practical applications in this field.

Students will obtain knowledge regarding the understanding of protein structure and factors

that contribute to the functions of proteins, methods of preparing proteins in laboratory,

as well as designing new proteins with defined structures and functions.

Vladimir Torbeev先生紹介:

https://isis.unistra.fr/laboratory-of-protein-chemistry-vladimir-torbeev/

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

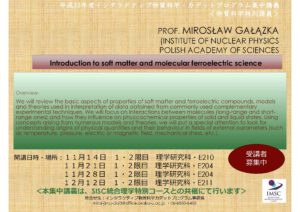

Mirosław Gałązka先生による ソフトマターの物理化学に関する集中講義を開講します

2018年11月14日(水)

ポーランド科学アカデミー・Mirosław Gałązka(ミロスロー ガラツカ)先生をお迎えし、平成30年度インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物質科学特別講義(集中講義)が開催されます。

たくさんの皆様に受講頂きますようお願い申し上げます。

なお、当集中講義は、理学研究科・SISC統合理学特別コース主催で行われます。

理学研究科側で単位認定をされる方は、カデットプログラムの物質科学特別講義Ⅰ~Ⅲの単位と

ダブルカウントはできませんので、ご注意ください。

【主催】理学研究科・SISC統合理学特別コース

【共催】博士課程リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」

【講師】:Prof. Mirosław Gałązka (Institute of Nuclear Physics,Polish Academy of Sciences)

【講義タイトル】:Introduction to soft matter and molecular ferroelectric science

【講義日程・場所】

11月14日 1・2限目 理学研究科・E210

11月21日 1・2限目 理学研究科・E204

11月28日 1・2限目 理学研究科・E204

12月12日 1・2限目 理学研究科・E211

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

H30年度 第7回 固体物理セミナーを開催します

2018年11月12日(月)

固体物理セミナー(平成30年度 第7回)

日時:11月12日(月)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科 講義棟 B104号室

講師:新見 康洋 准教授

(大阪大学大学院理学研究科)

題目:「超伝導スピントロニクス」

要旨:

固体物理で出現する代表的な相転移現象は、超伝導と磁性である。この二つの相は、スピンという観点に立てば互いに相容れない性質をもつ。しかし、近年の微細加工技術の進展により、サブミクロンスケールで超伝導体と磁性体を接合させることが可能となり、これまでバルク固体結晶では観測できなかった現象が測定できるようになってきた。本講演では、特にスピン軌道相互作用の強いs波スピン一重項超伝導体を中心に、超伝導体中でのスピン緩和[1]と、スピン流-電流変換現象[2]について説明する。

超伝導体の中には、従来型のs波スピン一重項ではないクーパー対を形成する超伝導体も存在する。本講演では我々が最近取り組んでいるd波スピン一重項高温超伝導体Bi2Sr2CaCu2O8+(Bi2212)原子層薄膜[3]や、p波スピン三重項超伝導体の候補物質と報告されているBiNi[4]に関する結果についても紹介したい。

[1] T. Wakamura et al., Phys. Rev. Lett. 112, 036602 (2014).

[2] T. Wakamura et al., Nat. Mater. 14, 675 (2015).

[3] S. Suzuki et al., Appl. Phys. Express 11, 053201 (2018).

[4] X.-X. Gong et al., Chi. Phys. Lett. 32, 067402 (2015).

問合先:水島 健(基礎工D棟318号室)

Tel: 06-6850-6441

E-mail: mizushima@mp.es.osaka-u.ac.jp

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールⅢ」に該当します。

* 第7回は都合により第6回より先の開催となります。

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

Tom Gregorkiewicz 教授による ペロブスカイトナノ結晶に関するチュートリアル講義が開催されます

2018年10月31日(水)

アムステルダム大学・Tom Gregorkiewicz教授によるチュートリアル講義が開催されます。

たくさんの皆様に受講いただきますようお願い申し上げます。

INSD NanoScience Seminar No.25 Colloquium on Green Nanomaterials

「構造機能先進材料デザイン学I, II, III」

【主催】 大阪大学国際共同研究促進プログラム

【共催】

・大阪大学工学研究科附属構造・機能先進材料デザイン教育研究センター

・大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター

・博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」

【日 時】 2018年10月31日(水) 16:00~17:30

【場 所】

・工学研究科マテリアル科学コース・会議室(R2棟2階319室)

・ナノサイエンスデザイン教育研究センター・セミナー室(文理融合型研究棟3階305室)

【講 師】 Prof. Tom Gregorkiewicz(Van der Waals - Zeeman Institute, University of Amsterdam)

【題 目】 Tutorial: Perovskite nanocrystals and its application to photovoltaics

Dr. H.Hirao, City U of Hong Kongによる物質科学特別講義・セミナーを開催します

2018年7月25日(水)

City University of Hong KongのDr. Hajime Hiraoをお迎えし、

平成30年度インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物質科学特別講義(集中講義)を開催することになりました。

希望者には、物質科学特別講義(1単位)の付与も可能です。

沢山の皆様に受講いただきますよう、お願いもうしあげます。

以下講義詳細

********************

平成30度 インタラクティブ物質科学カデットプログラム物質科学特別講義(化学系)

講師:Dr. Hajime Hirao (Department of Chemistry, City University of Hong Kong)

講義タイトル:Introduction to Computational Chemistry

講義日時

8月21日 (火) 3限目・4限目

8月22日 (水) 3限目・4限目

8月23日 (木) 3限目・4限目・5限目(セミナー※)

講義室:文理融合棟7階講義室3 <本会場>

産研第一研究棟3階F390号室<サテライト会場>

Course Objective:

Computational chemistry is nowadays an indispensable tool for investigating a variety of chemical phenomena at the atomic level. The availability of many elaborate software packages allows us to apply computational chemistry techniques to specific problems immediately without paying much attention to underlying theories. Although this black-box-like nature is in a sense a good aspect of computational chemistry, in this course, emphasis will be placed rather on discussing derivation processes and other details of a few fundamental concepts.

Hirao 先生紹介:

https://www.cityu.edu.hk/chem/profile/drhh.html

※Dr. Hirao によるResearch Seminar も合わせて開催をいたします。

*************************

Seminar by Dr. Hajime Hirao

日時:8月23日(木) 5限目

Title:Applications of Computational Chemistry to Chemical Reactions

場所:文理融合棟7階講義室3 <本会場>

産研第一研究棟3階F390号室<サテライト会場>

*************************

Warning: Trying to access array offset on false in /home/autre/osaka-u.ac.jp/public_html/www.msc/wp-content/themes/imsc/category.php on line 63

H30年度 第5回 固体物理セミナーを開催します

2018年7月9日(月)

固体物理セミナー

(平成30年度 第5回)

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

日時:7月25日(水)13:00-14:30

場所:基礎工学研究科 D404-408

講師:出口 和彦 講師

(名古屋大学大学院理学研究科)

題目: 「磁性と超伝導から見た準結晶・近似結晶の電子状態」

要旨:準結晶は、周期的ではない特殊な規則(準周期性)に従って原子が並んだ固体である。結晶と似た回折像が現れるが、その回転対称性は結晶では許されないものである。発見当初は第3の固体と呼ばれた準結晶も現在では広義の結晶と定義されている。結晶では様々な電子状態が解明されている。例えば、希土類元素・アクチナイド元素を含む結晶では、物質を様々な方法で f 電子の状態を制御することにより、長距離磁気秩序の近傍に量子臨界点を作り出し、重い電子液体や異方的超伝導など強相関電子物性に関係した多様な秩序状態を作り出すことができる。一方、準結晶についてみると、その特殊な原子配置の構造についての研究は大きく進展したが、準周期性に特有な電子状態に起因する物性(周期的長距離秩序や超伝導、電子間の斥力が重要になる強相関電子物性などに関するもの)は未解明の部分が多いと考えられている。

希土類元素を含むTsai型クラスターを持つ準結晶・近似結晶について量子臨界現象・磁性・超伝導の研究を行ってきた。Au-Al-Yb系の準結晶・近似結晶はYb3+(f 電子の全角運動量J = 7/2、有効磁気モーメントeff = 4.54B)とYb2+(J= 0、eff = 0)の中間価数のYbをもち、光電子分光の実験から価数揺動状態になっていることが示唆されている。特にAu-Al-Yb準結晶では、常圧・ゼロ磁場で磁化率、比熱のC/T、さらに核スピン格子緩和時間の(T1T)-1がT → 0 Kで発散する量子臨界現象が観測され、Ybの磁性・価数揺らぎに関係した非従来型の量子臨界現象および、それに起因する非フェルミ液体的挙動を示す[1]。一方、近似結晶では発散は示さず、近藤温度が数K程度の重い電子系のように見える。量子臨界現象の圧力依存性についての準結晶と近似結晶の対照実験から、準結晶の量子臨界現象は静水圧の印加に鈍感で測定圧力範囲内で量子臨界状態に留まる「硬さ」を示すのに対し、近似結晶は結晶における量子臨界点近傍の物質と同様に圧力に「敏感」な性質を示し、ある一定の圧力下のみで量子臨界現象が現れる[1,2]。この結果より、Au-Al-Yb準結晶の非従来型の量子臨界現象は準結晶特有の電子状態を反映している可能性が考えられている。

最近では、Ybの価数の状態が異なるTsai型クラスターを持つ近似結晶[3]や希土類がCeの近似結晶[4]についても価数・磁性に着目した研究を進めることにより準結晶・近似結晶における強相関電子系の磁性・量子臨界現象の実験が進展している。また、同様のクラスター構造をもつ物質探索を行いことにより2種類のAu-Ge-Yb近似結晶において超伝導が見つかった[5]。準結晶の超伝導については、Bergman型クラスターを持つAl-Zn-Mg準結晶において準結晶中の電子にも引力が働くことによりバルクの超伝導が発現することが明らかになった[6]。クーパー対の状態については明らかになっていないが、理論研究によれば、準結晶の超伝導は従来の超伝導とは異なるタイプの電子対を持っている可能性が期待されている[7]。

[1] K. Deguchi et al., Nature Materials 11, 1013 (2012).[2] S. Matsukawa

et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 063706 (2016).[3] M. Hayashi et al., J.

Phys. Soc. Jpn. 86, 043702 (2017).[4] K. Imura et al., J. Phys. Soc. Jpn.

86, 093702 (2017).[5] K. Deguchi et al., J. Phys. Soc. Jpn. 84, 023705

(2015).[6] K. Kamiya et al., Nature Communications 9, 154 (2018).[7] S.

Sakai et al., Phys. Rev. B 95, 024509 (2017).

問合先:井澤公一(基礎工)

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナール

Ⅲ」に該当します。