イベントEvents

HOMEイベント

第3回 プレミアムドクターフライデーのご案内

2017年6月30日(金)

4月から始まったプレミアムドクターフライデー(PDF)の第3回が吹田キャンパスで

開催されます。

今回はカデット2期生・基礎工学研究科の山神さんが発表を行います。

テーマは「遷移金属錯体の放射光軟X線吸収分光」です。

日時:6/30(金) 18:00~

場所:吹田キャンパス センテラス・サロン(センテラス3階)

AHMF & Cadet Program Joint Seminarのご案内

2017年6月20日(火)

下記の通り先端強磁場科学研究センターとの共催セミナーを開催いたします。

AHMF & Cadet Program Joint Seminar

先端強磁場科学研究センター&カデットプログラム共催セミナー

講師 (Speaker): Dr. Karlo Penc

(Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary)

日時 (Date & Time): 16:30-18:00, June 20, 2017

場所 (Venue): H601 Meeting room (H棟601,セミナー室B)

タイトル(Title) : Spin nematic phases : theory and materials

要旨 (Abstract): I will explore the possibility for spin systems to develop a type of order that breaks the O(3) spin symmetry but does not have a magnetic moment. Such ordering is usually referred to as multipolar or nematic, with quadrupolar being the simplest example. These phases have been found in S=1 Heisenberg models extended with biquadratic exchange, in certain S=1/2 Heisenberg models with both ferromagnetic and antiferromagnetic exchange couplings, and in models with cyclic ring-exchange terms. I will present methods which can be used to understand and characterize quadrupolar and nematic phases. While quadrupolar/nematic ordering is well documented in model systems, it has not yet been identified unambiguously in real materials, although there exist some promising candidates. I will also touch on the magneto-electric coupling, which may allow to observe spin-nematic waves by electromagnetic radiation.

問い合わせ先:先端強磁場科学研究センター 萩原政幸

Masayuki Hagiwara (Center for Advanced High Magnetic Field Science)

H29年度 第3回 固体物理セミナーを開催します

2017年6月15日(木)

H29年度 第3回 固体物理セミナー(平成29年度シグマ講演会)

日時:6月15日(木)14:45-16:15

場所:基礎工学部 国際棟 Σホール

講師:山本 喜久

(JST革新的研究開発推進プログラム(ImPACT))

題目:「量子限界で動作する光ニューラルネットワーク」

概要:

量子雑音を用いて解を探索する新しい計算原理「光ニューラルネットワーク」の概念、原理、実装、機能について紹介する。このマシンでは、長さ1 kmの光ファイバ・リング共振器中に生成されたN個の縮退光パラメトリック発振光パルスが量子ニューロンとして使われる。真空スクイーズ状態にある光パルスは、0相とπ相の重ね合わせ状態を取り、量子並列探索を可能とする。一つの光ホモダイン検波器とFPGAフィードバック回路がN 2本の量子シナプス結合を実装する。近似ホモダイン測定による波束の部分的収縮とフィードバックによる波束の変位により、量子レベルで解の探索が実行される。選択された量子レベルの解は、パラメトリック発振を介して古典情報に増幅され、計算結果として出力される。非対称結合リカレント型ニューラルネットワーク構造を持つマシンは、NP完全k-SAT問題を解くことができる。一方、対称結合直流場付ニューラルネットワーク構造を持つマシンは、NP困難イジング問題を解くことができる。N = 100ニューロンとN 2 = 104個のシナプス結合を持つスタンフォードマシンとN = 2000ニューロンとN 2 = 4 x 106のシナプス結合を持つNTTマシンの実機性能を、量子アニールマシンや古典ニューラルネットワークと比較した結果を示す。

問合先:若林 裕助

E-mail:wakabayashi[@]mp.es.osaka-u.ac.jp

※メールでご連絡の際は@前後の[ ]を外してください

国際シンポジウムを開催します

2017年6月8日(木)

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは第3回国際シンポジウムを開催します。

今回のテーマは環境問題、エネルギー問題、資源問題、医療問題にフォーカスし国内外から講師を招き講演を行います。

皆さま方のご参加をお待ちしております。

日時:2017年6月8日(木)、9日(金)

場所:大阪大学会館(豊中キャンパス内)

詳細はこちらをご覧ください ⇒ ISUMS2017

H29年度 第2回 固体物理セミナーを開催します

2017年5月18日(木)

H29年度 第2回 固体物理セミナー

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

日時:5月18日(木)14:40-16:10

場所:基礎工学部 D404-408共用セミナー室

講師:芝内 孝禎 教授

(東京大学大学院新領域創成科学研究科)

題目: 「FeSe系超伝導体における特異な電子状態とエキゾチック超伝導」

要旨:鉄系超伝導体が発見されて早10年以上の月日が流れたが、最も単純な結晶

構造を有するFeSe系超伝導体では、次々に異常な物性が観測され、新しい物理が

生まれつつある[1]。特に、非磁性で回転対称性が破れた「電子ネマティック」

秩序の出現、フェルミエネルギーが非常に小さい半金属状態で出現する超伝導、

圧力下で転移温度が4倍以上高くなること、ベリー位相πを持ちながら超伝導の

基底状態を有すること、双晶境界付近で時間反転対称性が破れた超伝導が誘起し

ている可能性など、様々な興味深い性質を示す。本セミナーでは最近の実験結果

を紹介し、この系のエキゾチックな超伝導について議論する。

[1]芝内孝禎、松田祐司、「鉄系超伝導体の最近の進展」

固体物理<超伝導の新しい潮流>特集号 51(11), 649-663 (2016).

問合先:基礎工学研究科 教授 藤本 聡

E-mail:fuji@mp.es.osaka-u.ac.jp

H29年度 第1回 固体物理セミナーを開催します

2017年5月10日(水)

平成29年度 第1回 固体物理セミナー

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

日時:5月10日(水)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科 講義棟 A304

講師:腰原伸也 教授(東京工業大学 理学院 化学系)

題目: 「新しい超高速分光・動的構造観測手法を駆使した物質相制御 -電荷・スピン・軌道の隠れた秩序が生み出す新物性開拓を目指して-」

要旨:

昨今の大型放射光光源とパルスレーザー光の組み合わせ技術の進歩、コンパクトな高強度超短パルスレーザーによるX線、パルス電子線発生技術の飛躍的進展、加えてX線自由電子レーザーの登場、さらには高感度2次元X線、電子線検出器の導入によって、ピコ秒時間スケールはもとより、フェムト秒スケールの構造変化を、オングストロームスケールでとらえることが急速に可能となってきた。我々はこの10年間、動的X線観測装置とフェムト秒分光観測技法を用いて、電荷移動錯体における光誘起強誘電性発現の構造科学的確認と、その前駆現象としてのナノスケールCTストリングダイナミクスの観測[1,2]、強相関電子系Mn酸化物において光励起以外では実現不可能な新しい物質相(隠れた軌道秩序状態、Hidden State)の発見[3]に成功した。また動的電子線回折を用いることで、強相関電子系の典型例でもある有機薄膜結晶において、電荷秩序の動的変化の観測と、基底状態では達成不可能な隠れた電荷秩序の発生の確認に成功した[4,5,6]。以上の背景に基づき本講演では、時間分解構造解析技術の動向ならびにその物質科学的意味合いを実例に基づきながら解説する[7,8]。そして時間が許す限り、非平衡状態にある物質の特性を最大限引き出し、巨大光誘起効果を生み出して行く上で、加速器ベースの各種ビーム源と研究室ベースのレーザー光源の協働が生み出す果実の重要性(甘さ加減)に付いて議論したい。

参考文献

[1] Science 300, (2003) 612-615 DOI: 10.1126/science.1082001

[2] Phys. Rev. Lett. 105, (2010) 246101 DOI:10.1103/PhysRevLett.105.246101

[3] Nature Materials 10, (2011) 101–105 DOI:10.1038/nmat2929

[4] Science 307, (2005) 86-89 DOI: 10.1126/science.1105067

[5] Phys. Rev. Lett. 101, (2008) 067403 DOI:10.1103/PhysRevLett.101.067403

[6] Nature, 496, (2013) 343 DOI: 10.1038/nature12044

[7] Acc. Chem. Res. 47, (2014) 3494−3503 DOI: 10.1021/ar500257b

[8] Science 350 (2015) 1501-1505 DOI: 10.1126/science.aab3480

問合先:基礎工学研究科 准教授 草部浩一

E-mail: kabe@mp.es.osaka-u.ac.jp

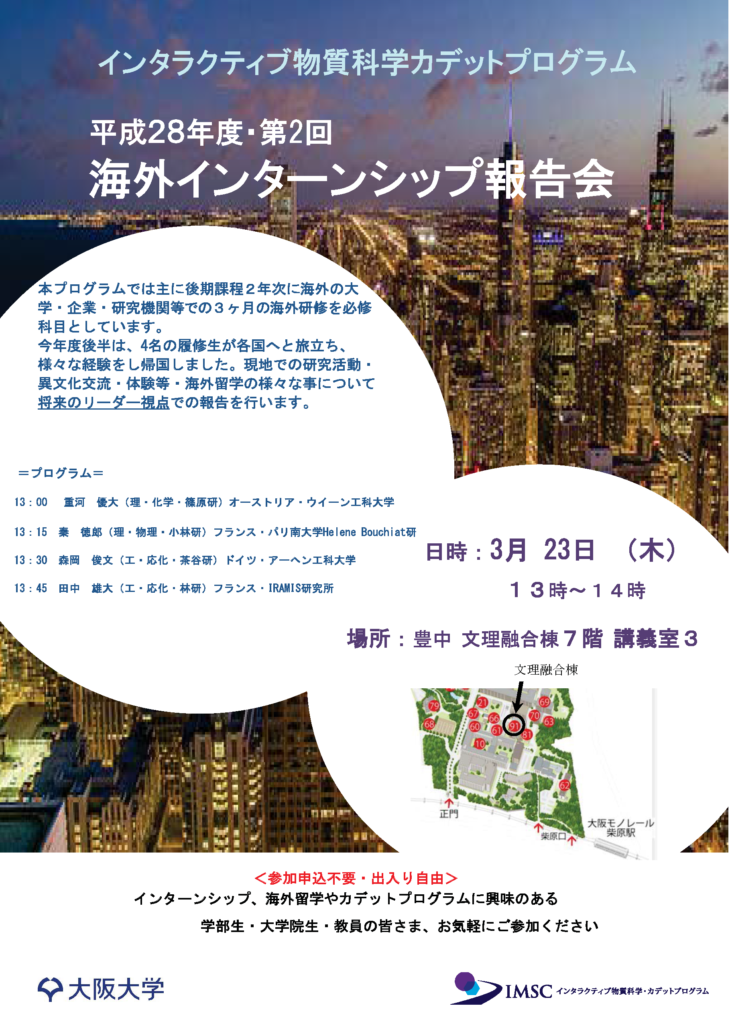

インターンシップ報告会(海外)を開催します

2017年3月23日(木)

H28年度第2回カデットプログラム インターンシップ報告会(海外)を開催します。

インターンシップやカデットプログラムに興味のある方はお気軽にご参加ください。

なお、事前申込は不要です.

日時: H29年3月23日(木)13:00~14:00

場所: 豊中キャンパス 文理融合棟7階 講義室3

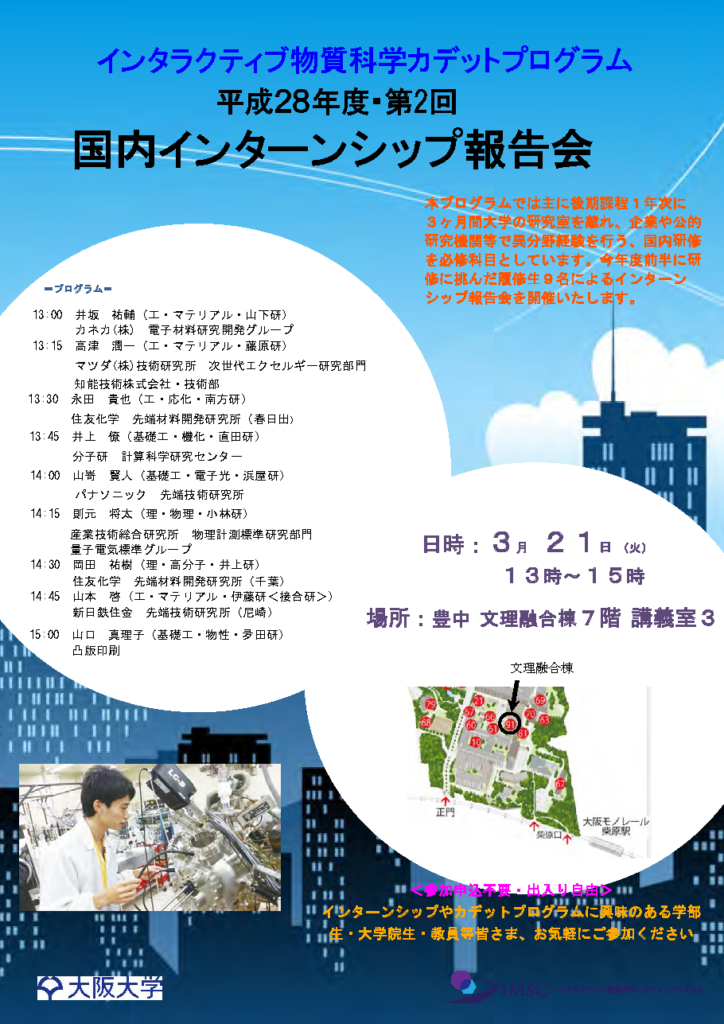

インターンシップ報告会(国内)を開催します

2017年3月21日(火)

平成28年度第2回 H28年度第2回カデットプログラム インターンシップ報告会(国内)を開催します。

インターンシップやカデットプログラムに興味のある方はお気軽にご参加ください。

なお、事前申込は不要です.

日時:H29年3月 21日 (火) 13:00 ~ 15:00

場所: 豊中キャンパス 文理融合棟7階 講義室3

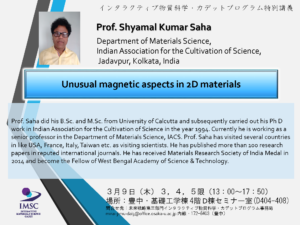

物質科学特別講義を開催します

2017年3月9日(木)

インタラクティブ物質科学カデットプログラム物質科学特別講義を行います。

単印認定はありませんが、ご関心のある方は是非ご聴講ください。

日時: H29年3月9日(木) 3,4,5限(13時~17:50)

場所: 豊中・基礎工学棟 4階 D棟セミナー室(D404-408)

講師: Prof. Shyamal Kumar Saha

所属: Department of Materials Science, Indian Association for the Cultivation of Science, Jadavpur, Kolkata, India

タイトル: Unusual magnetic aspects in 2D materials

Prof. Saha did his B.Sc. and M.Sc. from University of Calcutta and subsequently carried out his Ph D work in Indian Association for the Cultivation of Science in the year 1994. Currently he is working as a senior professor in the Department of Materials Science, IACS. Prof. Saha has visited several countries in like USA, France, Italy, Taiwan etc. as visiting scientists. He has published more than 100 research papers in reputed international journals. He has received Materials Research Society of India Medal in 2014 and become the Fellow of West Bengal Academy of Science & Technology.

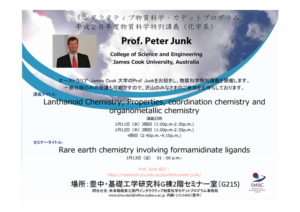

物質科学特別講義、セミナーを開催します

2017年1月11日(水)

インタラクティブ物質科学カデットプログラム物質科学特別講義、及びセミナーを行います。

講師:Prof. Peter Junk, School of Pharmacy & Molecular Sciences, James Cook University, Australia

タイトル:Lanthanoid Chemistry; Properties, coordination chemistry and organometallic chemistry

日時(各講義90分)

1月11日(水)1:00p.m.-2:30p.m.

1月12日(木)1:00p.m.-2:30p.m,

2:40p.m.-4:10p.m.

セミナータイトル:Rare earth chemistry involving formamidinate ligands

日時(セミナー):

1月13日 1:00p.m.-

場所:基礎工G棟2階セミナー室

JUNK先生紹介:

Prof. Junk’s research and professional interests involve many aspects of inorganic and organometallic chemistry of the main group and lanthanoid elements, in particular organometallic and amido complexes. These complexes have relevance to such areas as catalysis, new materials and organic syntheses. There is a strong emphasis on synthetic methods and structural studies which involve a range of spectroscopic and structural techniques, in particular X-ray crystallography. Applied areas of research involve lanthanoid based corrosion inhibitors, rare earth imaging agents and synthesis of luminescent compounds. Much of this research involves collaborative links with colleagues both within and external to the department.

H28年度 第12回 固体物理セミナーを開催します

2016年12月22日(木)

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

H28年度第12回 固体物理セミナー

日時:12月22日(木)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科講義棟 B105

講師:山崎 裕一

(東京大学工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター(QPEC) 特任講師)

題目:「共鳴軟X線小角散乱によるスピンテクスチャの観測」

要旨:空間反転対称性の破れた結晶をもつ強磁性体では、ナノメートルスケールのスピンテクスチャが形成されることがある。例えば、カイラルな結晶構造を有するB20型構造のFeGeでは、スピンが渦巻き状に配列したスキルミオンが三角格子を形成する「スキルミオン格子」が観測されている。

スキルミオンは不純物などの外乱要因に対して安定な構造なため、低い閾値の電流によって駆動させることができ、スピントロニクスにおける記録素子や演算素子などへの応用が期待される。スキルミオン格子は、これまで、中性子小角散乱や、ローレンツ電子顕微鏡などによって静的な磁気構造の観測が行われてきたが、そのダイナミクスに関してはサブ秒程度の現象の観測に限られてき

た。今後は、スピントロニクス素子などへの応用を見据え、高空間分解能・高時間分解能でスピンダイナミクスを観測できる計測手法の開発が求められている。

我々は、新たなスピンテクスチャの観測手法として透過型の共鳴軟X線小角散乱法を開発してきた。通常、X線のスピン散乱能は高くないが、吸収端近傍では共鳴効果によって散乱能は増大するため、共鳴軟X線散乱ではスピンの秩序構造を高感度に観測することができ、放射光の特性により高分解能、電子状態の観測が可能となる。この計測手法により、FeGeにおけるスキルミオン格子の形成を観測し、スキルミオン格子の形成過程におけるスピンダイナミクスの観測にも成功している[1]。将来的には、放射光源のコヒーレンス性やパルス性といった特性を活用することで、磁気共鳴状態におけるスピン秩序構造の観測など、超高速の磁気イメージングも可能になると期待される。本セミナーでは、共鳴軟X線小角散乱法の現状と将来展望について紹介したい。

[1] Y. Yamasaki, *et al.*, Phys. Rev. B 92, 220421(R) (2015)

問合先:若林 裕助(基礎工学研究科)

*固体物理セミナーは、基礎工物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールⅢ」に該当します。

インターンシップ報告会(海外)を開催します

2016年12月20日(火)

カデットプログラム インターンシップ報告会(海外)を開催します。

インターンシップやカデットプログラムに興味のある方はお気軽にご参加ください。

なお、事前申込は不要です.

日時: H28年12月20日(火)13:00~15:30

場所: 豊中キャンパス 文理融合棟7階 講義室

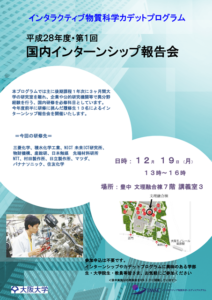

インターンシップ報告会(国内)を開催します

2016年12月19日(月)

カデットプログラム インターンシップ報告会(国内)を開催します。

インターンシップやカデットプログラムに興味のある方はお気軽にご参加ください。

なお、事前申込は不要です.

日時: H28年12月19日(月)13:00~16:30

場所: 豊中キャンパス 文理融合棟7階 講義室

カデットプログラム履修説明会を開催します

2016年12月14日(水)

カデットプログラムではH29年度第5期生を募集するにあたり履修説明会を開催いたします。

説明会ではプログラムの概要説明や皆さまからのご質問にお答えする機会を設けています。

来年から大学院へご進学の皆さまは、この機会にぜひお越しください。

12月14日(水)

13:00~14:00 (吹田)工学研究科・U2-312講義室

16:00~17:00 (豊中)文理融合棟7階・共通講義室3

AHMF & Cadet Program Joint Seminarのご案内

2016年12月8日(木)

AHMF & Cadet Program Joint Seminar

先端強磁場科学研究センター&カデットプログラム共催セミナー

講師 (Speaker): Dr. Judit Romhányi

沖縄科学技術大学院大学(Okinawa Institute of Science and Technology Graduate

University)

日時 (Date & Time): 12月8日 午後4時20分~ (16:20-, December 8)

場所 (Venue): 極限科学棟二階会議室 (KYOKUGEN building, 2F meeting room)

タイトル(Title) : Spin-Orbit Dimers and Non-Collinear Phases in d1 Cubic Double Perovskites

要旨 (Abstract):

Heavy transition metal compounds have recently attracted much interest in the community. In them physical properties are strongly influenced by spin-orbit coupling. We formulate and study a microscopic spin-orbital model for a family of cubic double perovskites with d1 ions occupying frustrated fcc sublattice.

We perform variational approach and a complimentary analytical analysis that reveal a rich variety of phases emerging from the interplay of Hund’s coupling and spin-orbit interaction. The phase diagram contains non-collinear ordered states, with or without net moments, and, remarkably, a large window of magnetically disordered spin-orbit dimer phase.

We discuss the physical origin of the unusual amorphous valence bond state experimentally suggested for Ba2BMoO6 (B=Y,Lu), and predict possible ordered patterns in Ba2BOsO6 (B=Na,Li) compounds. We provide a theoretical background for all available experimental observation in these materials.

The proposed physical picture applies to a broader family of heavy transition metal compounds. Furthermore, our work can help understand magnetism in spin-orbit assisted Mott insulators, and illustrate how frustration may emerge on the account of orbital physics.

参照文献 (References)

[1] Judit Romhányi, Leon Balents and George Jackeli, arXiv:1611.00646 (submitted to PRL)

問い合わせ先:先端強磁場科学研究センター 萩原政幸

Masayuki Hagiwara (Center for Advanced High Magnetic Field Science)

Sir Martin Wood Prize Lectureのご案内

2016年12月8日(木)

【日時】2016年12月8日(木)

【会場】大阪大学豊中キャンパス基礎工学部国際棟シグマホール

(申込不要、参加費無料)

13:30 - 13:35 開会挨拶 木村剛氏 (大阪大学基礎工学研究科教授)

13:35 - 13:45 サー・マーティン・ウッド賞と今年度受賞者のご紹介

福山秀敏氏(サー・マーティン・ウッド選考委員長/東京理科大学学長特別補佐)

13:45 - 14:25 第18回(2016年)サー・マーティン・ウッド賞受賞

石崎章仁氏 (自然科学研究機構 分子科学研究所教授)

「実時間量子散逸系理論の開発とその分子系励起ダイナミクスへの展開」

14:25 - 15:05 第11回(2009年)サー・マーティン・ウッド賞受賞

金有洙氏 (理化学研究所 主任研究員)

「単一分子発光・吸収分光法の開発と分子間エネルギー移動の実空間観察」

15:05 - 15:10 閉会挨拶 木村剛氏 (大阪大学基礎工学研究科教授)

15:10 - 16:00 交流会

*サー・マーティン・ウッド賞 については下記を参照ください

http://www.msforum.jp/about_sir_martin/

H28年度 第11回 固体物理セミナーを開催します

2016年12月1日(木)

H28年度第11回 固体物理セミナー

日時:12月1日(木)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科講義棟 B104

講師:鬼丸 孝博(広島大学大学院先端物質科学研究科 准教授)

題目:「非クラマースPr1-2-20系の四極子自由度が誘起する多彩な物性」

要旨:希土類金属間化合物では,伝導電子を介した磁気モーメント間の間接相互作用と近藤効果の競合により,重い電子状態や量子臨界現象,それらに付随した非フェルミ液体状態や非従来型超伝導などの興味深い現象が生じる。これらの現象では磁気モーメントの秩序や揺らぎが主役であったが,最近になって,高次のテンソル量である「電気四極子」の重要性が指摘されている。四極子は4f電子の異方的電荷分布に対応し,時間反転対称性が保たれるという点で磁気モーメントとは異なる。われわれは,4f2配位の非クラマースPr3+イオンを含むカゴ状化合物PrT2Zn20 (T: 遷移金属)について研究している。結晶場基底状態は非磁性二重項であり,そこで活性となる電気四極子と伝導電子の相互作用により,四極子秩序や超伝導転移,構造相転移などの相転移や,非フェルミ液体状態,磁場誘起の重い電子状態などの多彩な物性が発現する[1-3]。同型構造をとるAl系やCd系を含むPr1-2-20系でも非磁性基底二重項に起因した類似の現象が報告されており[4,5],四極子に関する系統的な研究が展開されている[6]。

[1] T. Onimaru et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79, 033704 (2010).

[2] T. Onimaru et al., Phys. Rev. Lett. 106, 177001 (2011).

[3] T. Onimaru et al., Phys. Rev. B 94, 075134 (2016).

[4] A. Sakai and S. Nakatsuji, J. Phys. Soc. Jpn. 80, 063701 (2011).

[5] D. Yazici et al., Phys. Rev. B 91, 115136 (2015).

[6] T. Onimaru and H. Kusunose, J. Phys. Soc. Jpn. 85, 082002 (2016).

問合先:基礎工学研究科 関山 明

*固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールⅢ」に該当します。

H28年度 第9回 固体物理セミナーを開催します

2016年11月10日(木)

平成28年度 第9回 固体物理セミナー

日時:11月10日(木)10:30-12:00

場所:基礎工学研究科講義棟 B102

講師:高橋 正光 グループリーダー

(量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門 放射光科学研究センター)

題目:「放射光X線を用いた結晶成長機構の解明」

要旨:結晶成長は、気体や液体の状態でばらばらになっている分子が、自然の法則にしたがって自発的に秩序だった配列構造を作っていく過程である。それは自然現象に他ならないが、温度、圧力、濃度などの条件を制御したり、成長手順を工夫したりすることによって、結晶欠陥の量を低減するなど結晶の質を制御したり、場合によっては自然界には存在しない新物質をも創り出したりすることができる。結晶成長の舞台となるのは、気体や液体の母相と接している結晶の表面である。したがって、結晶成長のメカニズムを理解し、利用するためには、成長表面に関する知見が重要となる。結晶成長過程の観測手法として、近年、シンクロトロン放射光X線の有用性が認識されつつある。X線は第一に、物質の透過性が高く、非破壊の測定手法であるため、様々な環境で進行する結晶成長のその場測定に応用しやすい。一方で、バルク結晶からの回折に比べるとはるかに微弱な表面X線回折散乱も、シンクロトロン放射光の強力なX線により測定が容易になった。さらに、原子1個から始まり、マクロな秩序構造が形成されていく結晶成長過程を追跡するには、何桁もの空間スケールにわたる構造を連続的に観測できることが重要であり、それには、波長が原子スケールで、かつミクロン以上の空間コヒーレンス長を持つ放射光X線が威力を発揮する。本セミナーでは、半導体デバイスの作製などに広く使われている分子線エピタキシー法とよばれる手法の背後にある結晶成長メカニズム解明に向けた、放射光X線回折・散乱の適用について議論する[1-3]。他の一次相転移と同様に、結晶成長は、非平衡状態に置かれた系での核形成とそれに引き続く核成長の過程からなる。核形成過程の例として、GaAsナノワイヤ成長をとりあげる[4,5]。GaAsはバルクの状態では閃亜鉛鉱構造が安定であるが、直径100nm程度のナノワイヤとして成長させると、ウルツ鉱構造などを含む構造多形を示すことが知られている。その形成メカニズムをその場放射光X線回折と核形成理論に基づいて説明する。一方、核成長過程では、小さな二次元核が消滅し、大きな核の成長に使われていく、オストワルトライプニングとよばれる普遍的な現象が知られている。これについて、GaAs膜の成長における二次元核成長過程の解析結果を紹介する。さらに、結晶成長におけるゆらぎの重要性とその測定について議論する。

[1] M. Takahasi , Y. Yoneda and H. Inoue and N. Yamamoto and J. Mizuki,

Jpn. J. Appl. Phys. 41, 6247 (2002).

[2] Takahasi, J. Phys. Soc. Jpn. 82, 021011 (2013).

[3] 高橋正光、 日本結晶成長学会誌、42, 201 (2015).

[4] M. Takahasi , M. Kozu, T. Sasaki and W. Hu, Cryst. Growth Des.,15, 4979 (2015).

[5] M. Takahasi , M. Kozu and T. Sasaki, Jpn. J. Appl. Phys., 55,04EJ04 (2016).

問合先:若林 裕助(基礎工学研究科)

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールⅢ」に該当します。

H28年度 第10回 固体物理セミナーを開催します

2016年11月8日(火)

第10回固体物理セミナー

Date and Time: November 8 (Tuesday) 10:30-12:00

Place: Room A304, Graduate School of Engineering Science, Toyonaka

Lecturer: Prof. James A. Sauls (Northwestern University, USA)

Title: Anomalous Hall effects in Chiral Superfluids

The superfluid phases of 3He are paradigms for spontaneous symmetry breaking in quantum field theory and condensed matter physics. The microscopic physics underlying the phenomenology of 3He - that of an interacting Fermi system with strong-coupling between Fermions to paramagnons - provided the basic theoretical model for spin-triplet superconductivity in Sr2RuO4 [1]. The phases of bulk superfluid 3He are also paradigms for topological order and the subject of intense theoretical and experimental research [2]. I discuss signatures of broken space-time symmetries - particularly, parity and time-reversal (BTRP) - and the implications for topological order of chiral superfluids. I highlight signatures of BTRP in 3He-A [3], and chiral superconductors [4]. I summarize the theory for the anomalous Hall effect for electron transport in chiral superfluids, and show that the experimental results for electron transport in superfluid 3He-A provide direct evidence for the spectrum of Weyl Fermions in 3He-A [5]. I conclude with a discussion of BTRP in chiral superconductors.

[1] T. M. Rice and M. Sigrist, J. Phys. Cond. Mat., 7, L643 (1995).

[2] T. Mizushima. et al., J.Phys.Soc. Jpn. 85, 022001 (2016).

[3] H. Ikegami, Y. Tsutsumi, and K. Kono, Science 341, 59 (2013).

[4] E. R. Schemm, et al. Science 345, 190 (2014).

[5] O. Shevtsov and J. A. Sauls, Phys. Rev. B 96, 064511 (2016).

Contact Person: Assoc. Prof. Takeshi Mizushima

Department of Materials Engineering Science

※固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールⅢ」に該当します。