イベントEvents

HOMEイベント

物質科学英語 3a LEGO® Serious Play® Workshop

2020年9月14日~18日

Zoomによるメディア講義

9月14日(月)~18日(金)の5日間、物質科学英語1・2をご担当のMark Sheehan 先生による集中講義(メディア講義)が開講されます。

今回の集中講義は、Zoom によるLEGO® Serious Play®を活用したワークショップです。

一部ですが学内大学院生の受講枠も用意してあります。この機会にカデットプログラムの授業を体感してみませんか?

物質科学英語3a<アカデミックディスカッション/2単位>

日時:9月14日~18日 1限・2限・3限

担当:Mark Sheehan 先生(阪南大学 教授)

***********************************************

♦授業の目的・概要 / Course Objective

Proficiency in communicating in English in general, and about science inparticular, comes from both knowledge and practice, and this course emphasizes both. By participating in LEGO® Serious Play® workshops, students will examine general principles of good discussion skills, as well as the principles associated specifically with scientific research team discussions. The topics students discuss will be drawn from their diverse backgrounds and research interests.

♦学習目標 / Learning Goals

This course will use the LEGO® Serious Play® method, an innovative, experimental process designed to enhance innovation and communication. This method is a unique way to facilitate meetings, communication and problem solving. The goal is to help students tap into hidden potential, and foster creativity. By participating in LEGO® Serious Play® workshops on various scientific topics, students will develop skills in conversation conventions, and subsequently improve their ability to have discussions on science topics in general and their areas of research in particular. Students will actively participate as they problem solve together, all while having fun in an environment that encourages free idea generation.

♦特記事項 / Special Note

Each student will receive a LEGO® Serious Play® that has been specially designed for this process.

They will build models and share their ideas. Due to the ongoing COVID-19 pandemic, this course will be conducted online using Zoom.

♦授業計画 / Class Plan

| Date | Activity |

|---|---|

| Monday September 14 | LEGO® Serious Play® workshop: Module 1 |

| Tuesday September 15 | LEGO® Serious Play® workshop: Module 2 |

| Wednesday September 16 | LEGO® Serious Play® workshop: Module 3 |

| Thursday September 17 | LEGO® Serious Play® workshop: Module 4 |

| Friday September 18 | LEGO® Serious Play® workshop: Module 5 |

♦成績評価 /Grading Policy

1. Participation in the five LEGO® Serious Play® workshops: 5 x 13% = 75%

2. A final project using LEGO® bricks to be presented in the final workshop: 25%

♦教科書・教材/Textbooks / Course Materials

A LEGO® Serious Play® Windows Exploration Kit will be provided by the instructor and sent to each student’s home.

カデットプログラム9期生を募集します

7月27日(月)

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは、2021年度履修生(9期生)を募集予定です。

詳細は決まり次第、プログラムホームページ、News Letter等にてお知らせいたします。

2020年度INSD 夏の学校(大阪-筑波)

2020年8月01日 ~8月15日(最終試験は8月24日~28日)

<2020年度物質科学特別講義>INSD夏の学校(ナノサイエンスデザイン教育研究センター主催)が開催されます。

海外から教員をお招きし、海外のトップ大学で行われている大学院レベルのナノ理工学関連の基礎および最先端技術の講義と同様な内容の講義を英語で直接聴講できる貴重な機会です。

今年度はCOVID-19による行動制限により海外から講師をお招きすることができませんので、代りに2018,2019年度の講義アーカイブから3テーマを選び、1つのテーマあたり7~8コマの録画講義を8月1日から15日までの間で視聴可能とし、オンデマンドで毎回視聴後、視聴の証拠として短い質問に対する回答を送付します。8月24日~28日の間に実施する最終試験は課題に対する各学生による発表形式とし、海外講師参加の下にZOOMを用いて生中継で行います。 講義資料と録画された講義はパスワード付の電子ファイルとしてINSDホームページ上で提供されます。 最終試験の日程、及びZOOMへの招待状は登録された受講生に後日通知されます。

2020年度INSD 夏の学校(大阪-筑波)INSD Summer School 2020, Osaka-Tsukuba

(Summer Lectures in 2020 for Nanotechnology/ Nanoscience)

■講師:今年度は以下の講師陣により大阪大学から2テーマ、筑波大学から1テーマが提供されます。

大阪大学側: Prof. Masashi Watanabe (Dept. Mater. Sci. & Eng., Lehigh University, USA),

Prof. Marie D’angelo (Institute for NanoSciences of Paris, Sorbonne University, France)

筑波大学側: Prof. Etienne Gheeraert and Prof. Henri Mariette (University of Grenoble-Alpes, France)

■最終試験ZOOMのアクセスポイント会場(希望する場合のみで、良好なインターネット環境があればアクセス場所は問わない)

豊中:文理融合型研究棟3階305号室(セミナー室、定員30名)

吹田:産研第一研究棟3階F390号室(遠隔教室、定員12名)

2020年度博士課程教育リーディングプログラム インタラクティブ物質科学・カデットプログラム履修生 選抜試験合格者発表

3月6日(金)

2020年度博士課程教育リーディングプログラム インタラクティブ物質科学・カデットプログラム履修生 選抜試験の結果を発表します。

選抜試験 合格者発表

| 受験番号(一般選抜) | 受験番号(特別選抜)※ |

|---|---|

| 0001 | 1002 |

| 0002 | 1003 |

| 0005 | |

| 0008 | |

| 0009 | |

| 0010 | |

| 0011 | |

| 0012 |

※ 特別選抜不合格の方については、理工情報系オナー大学院プログラム 物質科学ユニットで合格の可能性があります。オナー大学院プログラム履修生の合格発表のページについてもご確認をお願いいたします。

2020年度オナー大学院プログラム「物質科学ユニット」履修生 選抜試験合格者発表

3月6日(金)

2020年度理工情報系オナー大学プログラム「物質科学ユニット」履修生(カデットプログラム準履修生)選抜試験の結果を発表します。

選抜試験 合格者発表

| 受験番号 |

| H003 |

|---|

| 1001 ※ |

※ 博士課程教育リーディングプログラム インタラクティブ物質科学・カデットプログラム 特別選抜出願者 合格枠

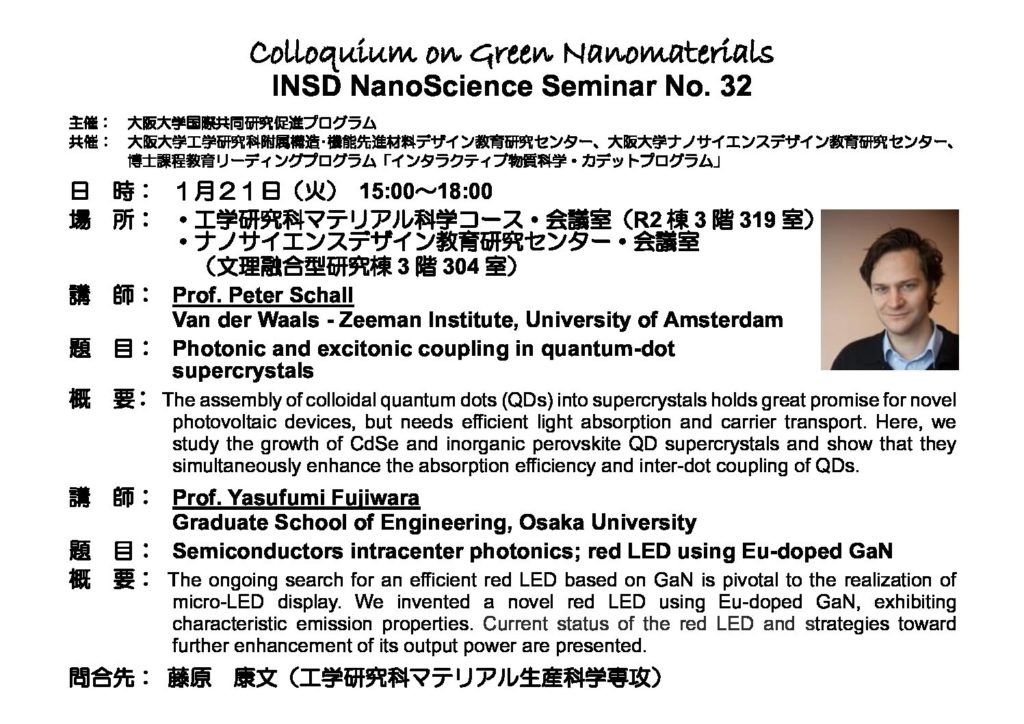

アムステルダム大学・Peter Schall教授、大阪大学・藤原康文教授による特別講義が開催されます

1月21日(火)

アムステルダム大学・Peter Schall教授、大阪大学・藤原康文教授による特別講義が開催されます。

たくさんの皆様に受講いただきますようお願い申し上げます。

Colloquium on Green Nanomaterials INSD NanoScience Seminar No.32

【主催】 大阪大学国際共同研究促進プログラム

【共催】

・大阪大学工学研究科附属構造・機能先進材料デザイン教育研究センター

・大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター

・博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」

【日 時】 2020年1月21日(火) 15:00~18:00

【場 所】

・工学研究科マテリアル科学コース・会議室(R2棟3階319室)

・ナノサイエンスデザイン教育研究センター・セミナー室(文理融合型研究棟3階304室)

【講 師】 Prof. Peter Schall(Van der Waals-Zeeman Institute, University of Amsterdam )

【題 目】 Photonic and excitonic coupling in quantum-dot supercrystals

【講 師】 Prof. Yasufumi FUJIWARA (Graduate School of Engineering, Osaka University)

【講 師】 Semiconductors intracenter photonics; red LED using Eu-doped GaN

【問合先】藤原 康文 教授 工学研究科マテリアル生産科学専攻

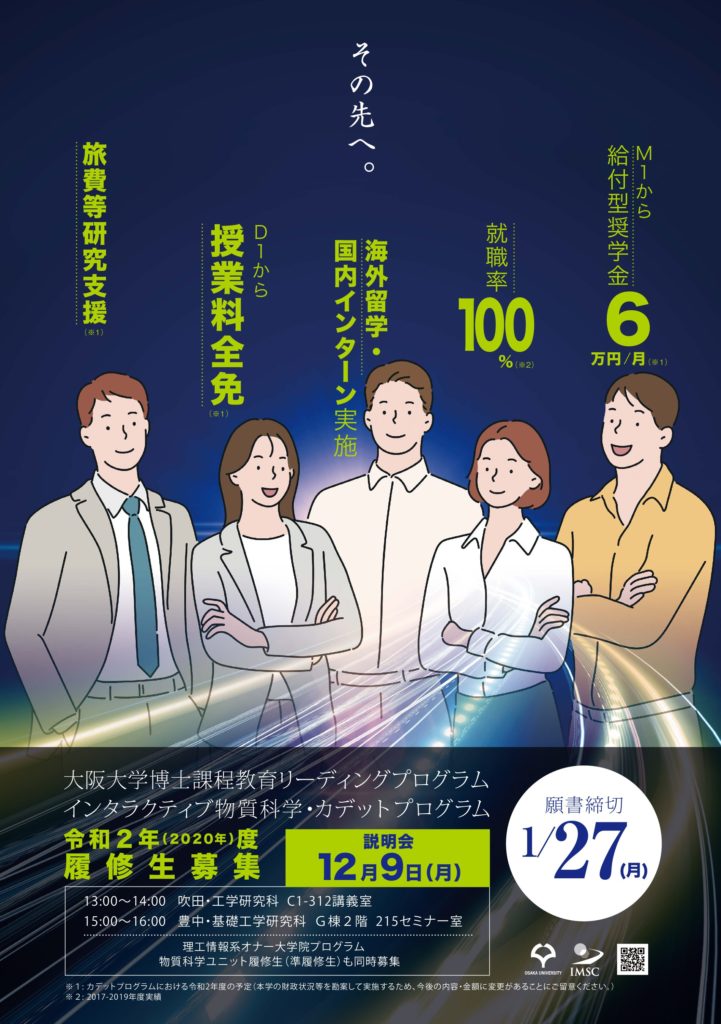

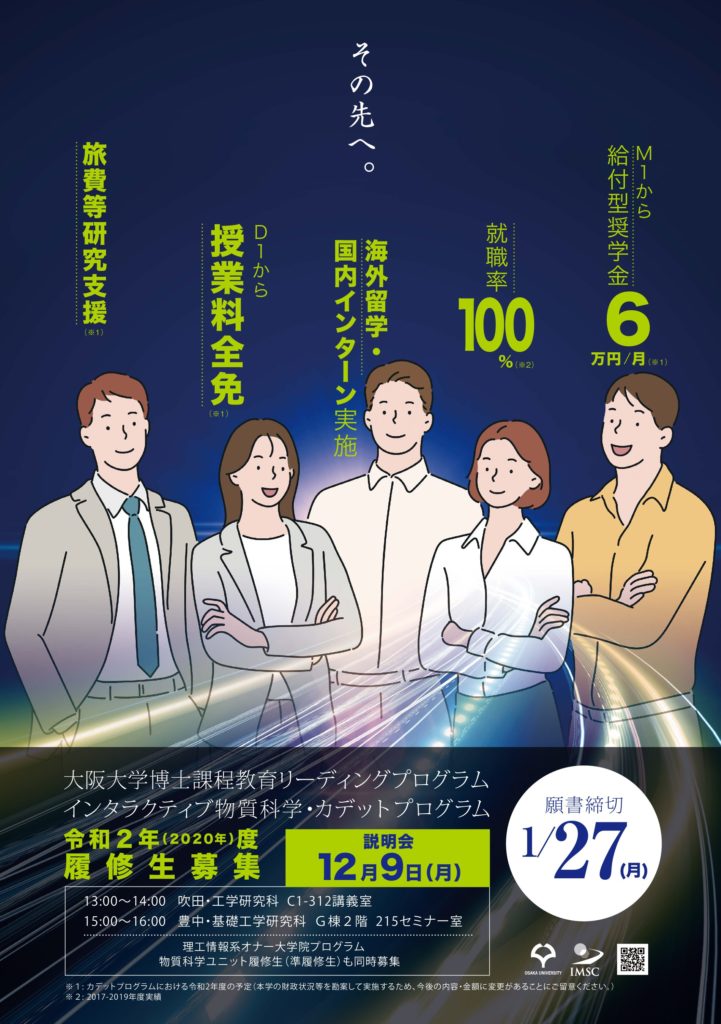

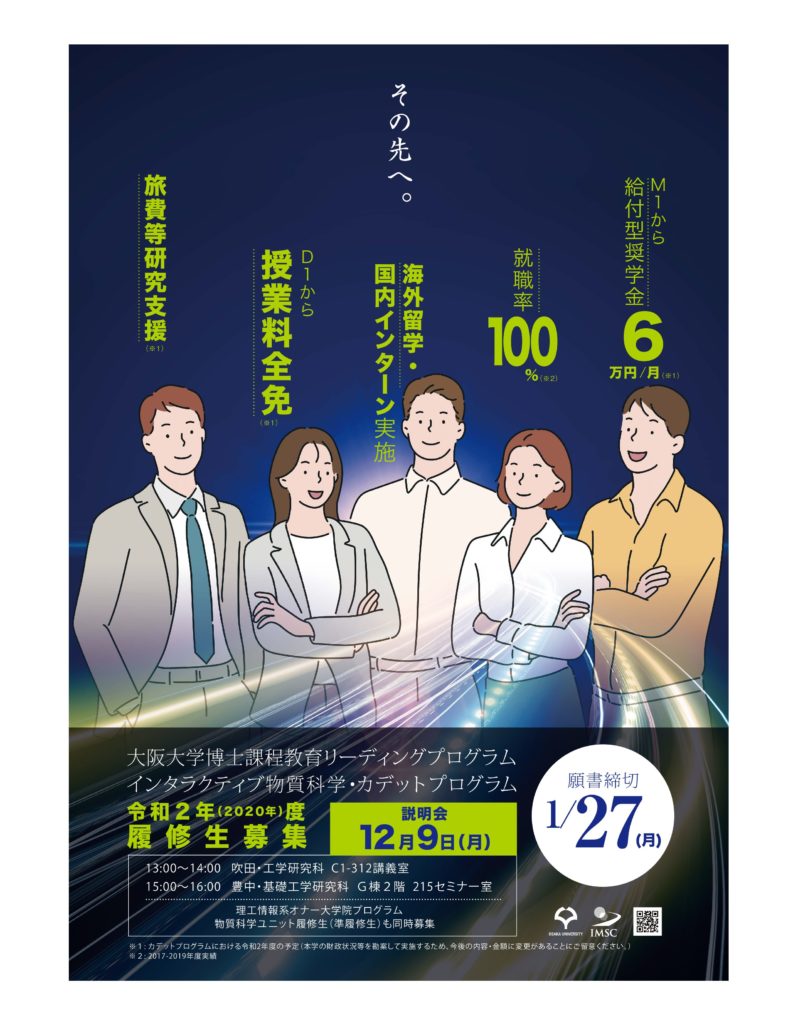

令和2年(2020年)度 履修生・願書受付

2020年1月20日(月)~1月27日(月)

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは、下記日程において令和2年(2020年)度履修生の願書を受付けいたします。

来年度から大学院へご進学の皆さま、今年度M1生の皆さまのご応募をお待ちしております。

募集要項等詳細は「応募要項」のページをご覧ください。

願書受理期間:2020年1月20日(月)~1月27日(月)9:00~11:30、13:30~16:00

願書受付場所:カデットプログラム事務室(基礎工学研究科G棟202号室)

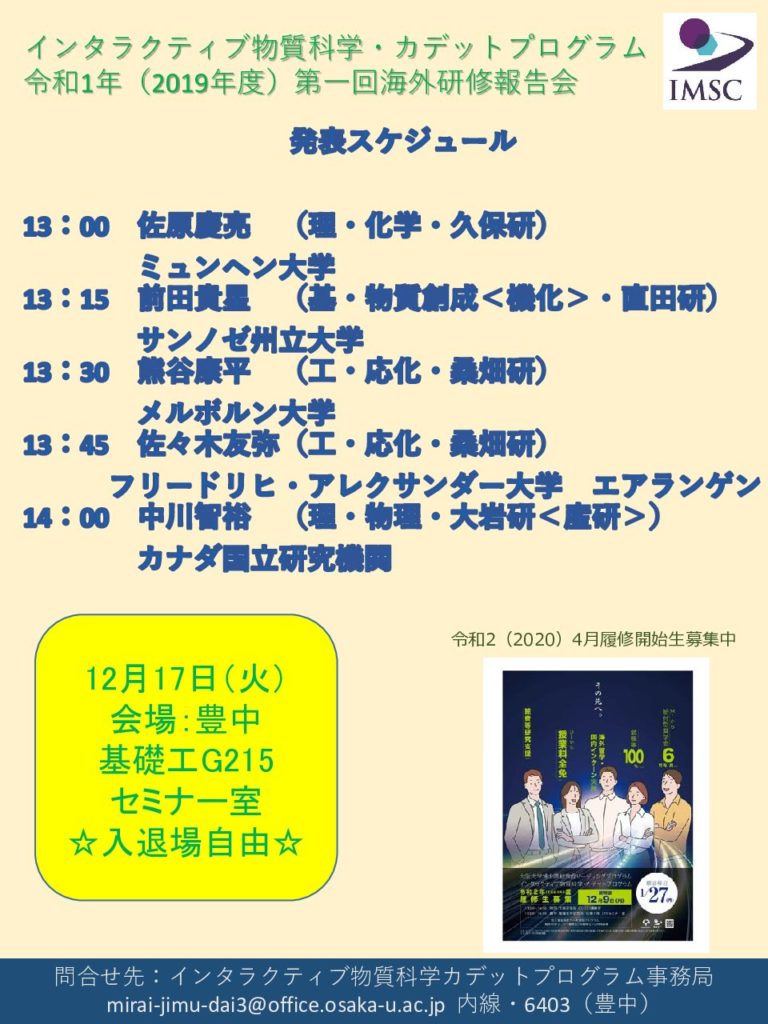

令和1(2019)年度 第1回 海外研修報告会開催のお知らせ

12月17日(火)

基礎工学研究科G棟2階 G215セミナー室

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは、主に博士後期課程2年次に海外研修として海外の大学・企業・研究機関等で研修を行っています。

今回の海外研修報告会では、様々な経験を経て帰国した5名の履修生が、その成果を発表します。

海外インターンシップや留学、カデットプログラムに興味のある皆さまのご参加をお待ちしております。

【日時】2019年12月17日(水) 13:00~

【場所】豊中キャンパス 基礎工学研究科G棟2階 G215セミナー室

※参加申し込みは不要です。

令和元年度 第8回 固体物理セミナーを開催します

1月16日(木)

固体物理セミナー(令和元年度 第8回)

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

日時:2020年1月16日(木)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科 G棟215-221セミナー室

講師:島川 祐一教授(京都大学化学研究所)

題目:「異常高原子価状態のカチオンを含んだ酸化物の化学と物理」

令和元年度 第7回 固体物理セミナーを開催します

12月18日(水)

固体物理セミナー (令和元年度第7回)

(インタラクティブ物質科学・カデットプログラム講演会)

日時:12 月 18 日(水)14:40-16:10

場所:基礎工学研究科 G 棟 215-221 セミナー室

講師:求 幸年 教授(東京大学大学院工学研究科)

題目:「キタエフ量子スピン液体に現れるマヨラナ粒子」

詳細は下記案内をご覧ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

令和元年度 第6回 固体物理セミナーを開催します

12月11日(水)

固体物理セミナー (令和元年度第6回)

(インタラクティブ物質科学・カデットプログラム講演会)

日時:12 月 11 日(水)13:00-14:30

場所:基礎工学研究科 G 棟 215-221 セミナー室

講師:石田 邦夫 教授(国立大学法人宇都宮大学 大学院工学研究科 電気電子システム工学専攻 オプティクス教育研究センター)

題目:「空間的に離れた電子・格子系間の光誘起量子もつれ状態とその生成ダイナミクス」

詳細につきましては、下記案内をご覧ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

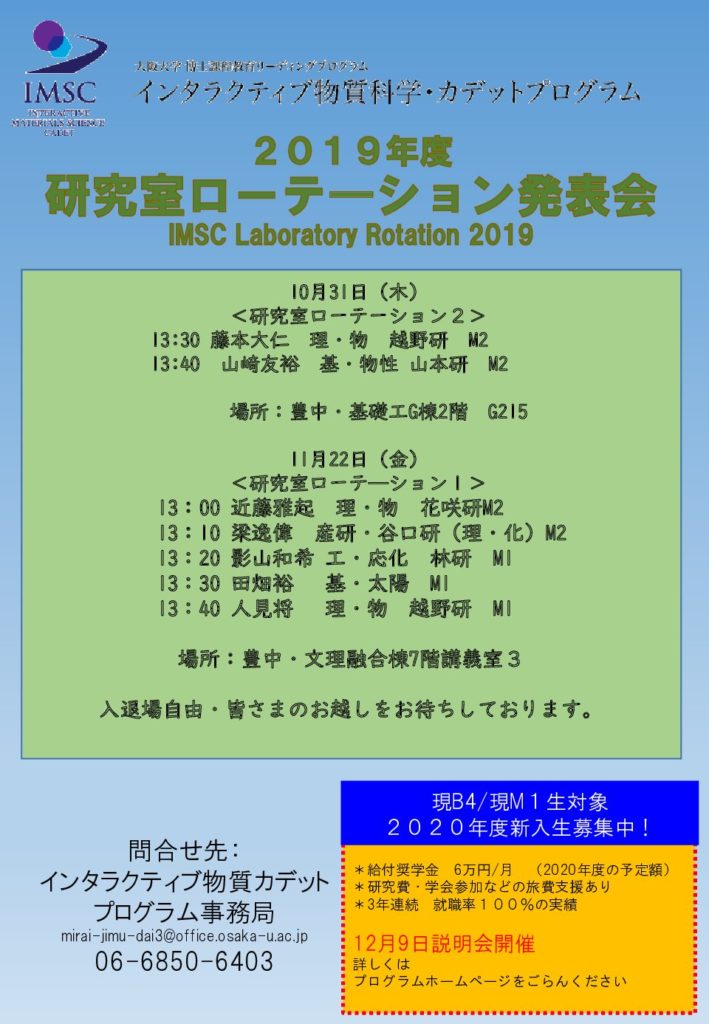

2019年度研究室ローテーション発表会を開催します

2019年10月31日(木)13:30~

2019年11月22日(金)13:00~

10/31 基礎工学研究科G棟215

11/22 文理融合棟7階 講義室3

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは、下記日程で2019年度研究室ローテーション発表会を開催します。

カデットプログラムの履修生が、約3か月間、異なる分野の研究室で研究を行った成果を発表します。

皆様のご参加をお待ちしております。

日時:①10月31日(木)13:30~

②11月22日(金)13:00~

場所:①基礎工学研究科G棟2階 G215

②文理融合棟7階 講義室3

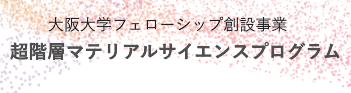

カデットプログラム履修生募集説明会を開催します

12月9日(月)

(吹田)工学研究科 C1-312講義室

(豊中)基礎工学研究科 G棟215セミナー室

カデットプログラムでは2020年度第8期生を募集するにあたり、履修説明会を開催いたします。

説明会では、プログラム概要の説明や、現役のプログラム履修生も参加して皆さまからのご質問にお答えする機会を設けています。

来年度から大学院へご進学の皆さま、今年度M1生の皆さまは、この機会にぜひお越しください。

日時:12月9日(月)

13:00~14:00(吹田)工学研究科 C1-312講義室

15:00~16:00(豊中)基礎工学研究科 G棟215セミナー室

募集要項等の詳しい内容は応募要項のページをご覧ください。

AHMF & Cadet Program Joint Seminar

11月5日(火)

理学研究科 H棟セミナー室 B(H601)

ドレスデン強磁場研究所のSergei Zvyagin先生をお招きして、AHMF & Cadet Program Joint Seminar (先端強磁場科学研究センター&カデットプログラム共催セミナー)を下記のとおり開催いたします。

皆様のご参加をお待ちしております。

講師: Dr. Sergei Zvyagin

Dresden High Magnetic Field Laboratory (HLD), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), GERMANY

日時: 11月5日 午後4時30分~

場所: 理学研究科 H棟セミナー室 B(H601)

タイトル : Spin dynamics and magnetic properties of the triangular-lattice antiferromagnet Cs2CuCl4

カデットプログラム8期生を募集します

12月9日(月)

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは、令和2年(2020年)度履修生(8期生)を募集します。

詳しくは、応募要項のページをご覧ください。

また、8期生募集に伴い、12月9日(月)に募集説明会を開催します。

詳細は随時ホームページ等でお知らせします。

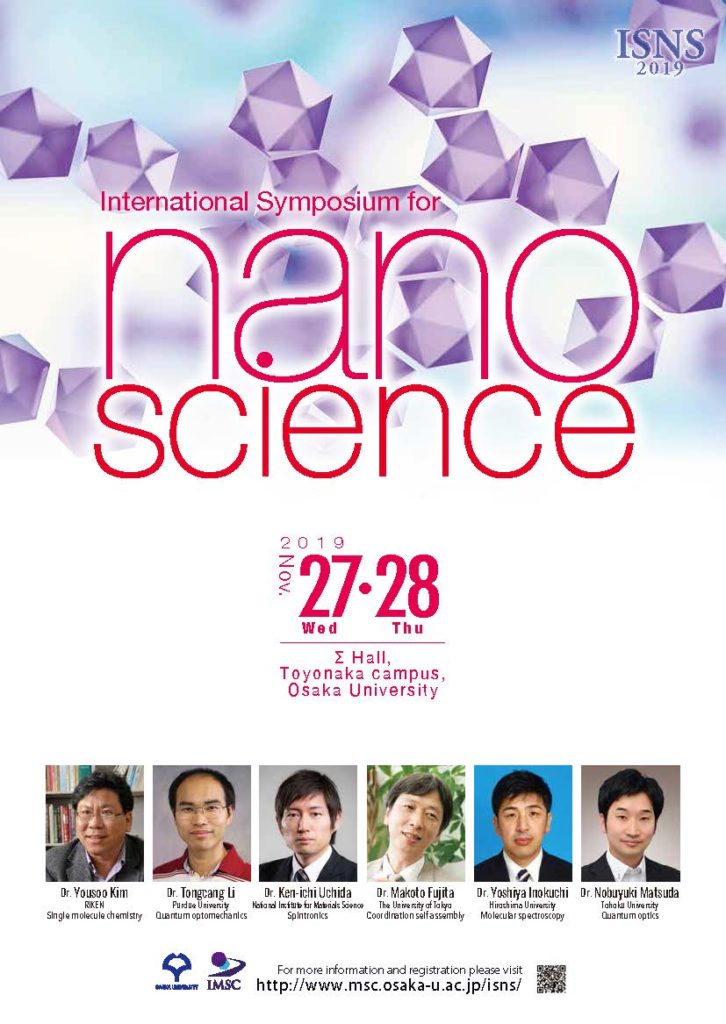

カデットプログラム国際シンポジウムが間もなく開催されます

2019.11.27-28

大阪大学 基礎工学研究科 ∑ホール

インタラクティブ物質科学・カデットプログラムでは2019年11月27日(水)~28日(木)の2日間で第5回国際シンポジウムを開催します。

参加申し込みは11月1日(金)までとなっておりますが、当日参加も歓迎します。

シンポジウムの詳細はISNSホームページから

令和元年度第5回固体物理セミナーを開催します

10月9日(水)

基礎工学研究科 G215-221 セミナー室

固体物理セミナー(令和元年度 第5回)

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

Date: 9:20-10:20,Wednesday 9th October, 2019

Place: G215-221 Seminar Room

Speaker: Dr. Anjan Soumyanarayanan (A*STAR and NUS, Singapore)

Contents: Magnetic Skyrmions: Creation, Stability and Dynamics

Abstract:

The discovery of room temperature (RT) magnetic skyrmions in multilayer films has spawned a fascinating research field witnessing rapid progress in fundamental science and device applications [1]. A magnetic skyrmion is defined by the topological character of its spin structure, which emerges from the interplay of atomic-scale magnetic interactions. Skyrmions are expected to scale to sub-10 nm sizes, with individual addressability in devices. Here we describe our efforts to unravel the relationship between the properties of magnetic skyrmions, their parent magnetic interactions, and their stability and dynamics in multilayer thin films and devices. We begin by introducing our material platform – Ir/Fe(x)/Co(y)/Pt multilayers – wherein skyrmion properties (e.g. size, density) can be systematically tailored by varying magnetic interactions [2]. Next, we show how interfacial chiral interactions can progressively lead to the emergence of Néel helicity [3, 4], and the evolution of chiral bubbles into skyrmions [4]. Crucially, we clarify that skyrmions and chiral bubbles have distinct creation and annihilation mechanisms, which manifest in contrasting thermodynamic signatures [5]. We then turn to skyrmions in nanodots – wherein zero field stability is achieved by confinement [6]. Ongoing efforts are exploring their potential for realizing tunnel junction devices. Finally, we examine skyrmion dynamics in nanowire devices [7]. Here, we identify distinct skyrmion dynamic regimes, and distinguish intrinsic electrodynamics from geometric and disorder-related effects. We will conclude by outlining the promise of skyrmions towards nextgeneration electronic technologies.

References:

[1] A. Soumyanarayanan et al., Nature (2016) 539, p509–517.

[2] A. Soumyanarayanan et al., Nature Materials (2017) 16, p898–904.

[3] A. Yagil et al., Applied Physics Letters (2018) 112, 192403.

[4] X. Chen et al., In Prep (2019).

[5] A.K.C. Tan et al., Submitted (2019).

[6] P. Ho et al., Physical Review Applied (2019) 11, 024064.

[7] A.K.C. Tan, P. Ho et al., In Prep (2019)

問合先:鈴木 義茂 (基礎工D棟409号室)

Tel:06-6850-6425, E-mail:suzuki-y@mp.es.osaka-u.ac.jp

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールIII」に該当します。

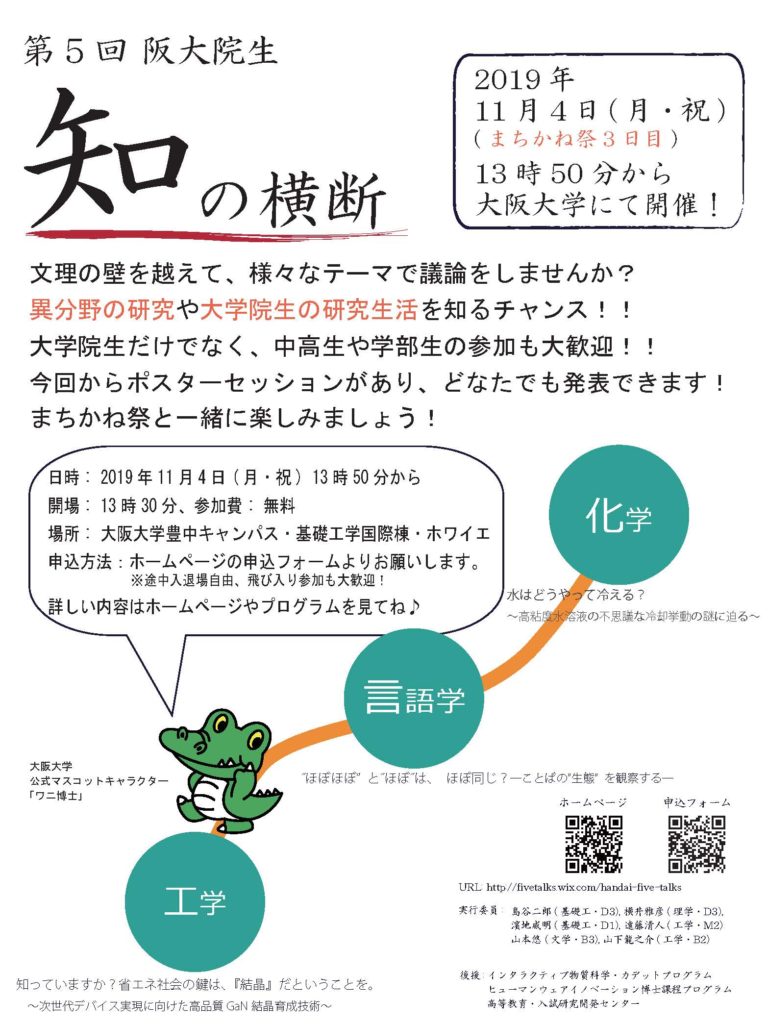

「第5回阪大院生 知の横断」開催のご案内

11月4日(月・祝)

基礎工学国際棟∑ホール ホワイエ

昨年度も大盛況だった阪大リーディング生企画の「阪大院生知の横断」が、

今年はまちかね祭3日目の11月4日(月・祝)に開催されます。

今回から行われるポスターセッションはどなたでも発表できます。

皆様のご参加をお待ちしております。

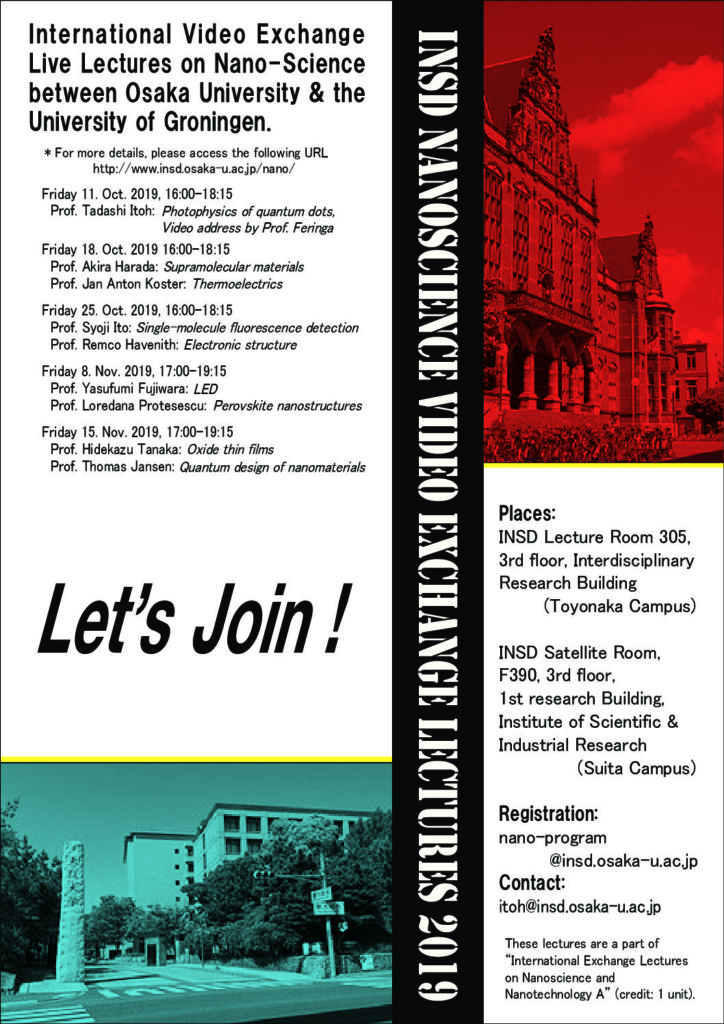

「INSD NanoScience Video Exchange Lectures 2019」

2019.10.11-11.15

豊中キャンパス:文理融合型研究棟3階305号室

吹田キャンパス:産業科学研究所 第一研究棟3階F390

<2019年度物質科学特別講義>「INSD NanoScience Video Exchange Lectures 2019」(ナノサイエンスデザイン教育センター主催)が開催されます。

グローニンゲン大学との合同TV国際交換講義です。沢山の皆様の受講をお待ちしています。

日 時: 第0回:10月11日(16時00分~18時15分)

第1回:10月18日(16時~18時15分)

第2回:10月25日(16時~18時15分)

第3回:11月 8日(17時~19時15分)

第4回:11月15日(17時~19時15分)

開講場所:豊中キャンパス 文理融合型研究棟3階305号室

吹田キャンパス 産業科学研究所 第一研究棟3階F390

講義シラバスはナノ高度学際教育研究訓練プログラムのホームページに近日中に公開されます。http://www.insd.osaka-u.ac.jp/nano/

令和元年度第4回固体物理セミナーを開催します

10月3日(木)

基礎工学研究科

G215-221 セミナー室

固体物理セミナー(令和元年度 第4回)

(インタラクティブ物質科学カデットプログラム講演会)

Date: 14:40-16:10,Thursday 3rd October, 2019

Place: G215-221 Seminar Room

Speaker: Dr. Lev Levitin (Royal Holloway, Univ. of London)

Contents: Superconductivity in YbRh2Si2

Abstract: Cooper pairing of electrons to form a superconductor can occur via multiple mechanisms [1]. The well-established phonon-mediated pairing in conventional superconductors, such as Al and Nb, results in spin-singlet pair wavefunction that has uniform phase over the Fermi surface. Alternative mechanisms, such as superconductivity driven by spin fluctuations, can lead to both spin-singlet and spin-triplet pairs with complex structures in momentum space. Such unconventional pairing is understood to be required for high temperature superconductivity; moreover some of the spin-triplet superconductors are predicted to have exotic topological properties [2]. There are numerous unconventional superconductors among heavy-fermion metals, however the precise pairing state is rarely known unambiguously.

The canonical heavy-fermion metal YbRh2Si2 hosts both antiferromagnetic and ferromagnetic fluctuations [3]. It orders antiferromagnetically at 70 mK, but doping allows to tune the magnetism across two antiferromagnetic and one ferromagnetic phase [4]. Evidence for superconductivity and nuclear magnetism below 2 mK have been reported recently from a study of magnetic properties of YbRh2Si2 [5]. Transport measurements in this temperature regime are challenging and I will report on novel SQUID-based techniques we have developed and applied to probe high-quality single crystals of YbRh2Si2 and microstructures machined from such crystals using focussed ion beam. We observe unambiguous signatures of superconductivity, such as quantised persistent currents. A complex phase diagram emerges in magnetic field, demonstrating interplay between superconductivity and magnetism. The observed superconductivity beyond Pauli limit and distinct transport regimes, that potentially represent different superfluid phases, point towards unconventional spin-triplet superconductivity driven by the ferromagnetic fluctuations. This opens an intriguing possibility that YbRh2Si2 is a crystalline topological superconductor, a sought-after material with promising applications in quantum information processing.

[1] P. Monthoux, D. Pines and G. G. Lonzarich, Nature 450, 1177 (2007).

[2] T. Mizushima et al., J. of Phys. Soc. Japan 85, 022001 (2016).

[3] C. Stock et al., Phys. Rev. Lett. 109, 127201 (2012).

[4] S. Hamann et al., Phys. Rev. Lett. 122, 077202 (2019). [5] E. Schuberth et al., Science 351, 495 (2016).

問合先:水島 健 (基礎工D棟318号室) Tel:06-6850-6441, E-mail:mizushima@mp.es.osaka-u.ac.jp

* 固体物理セミナーは、物性・未来(物性系)M2必修科目「ゼミナールIII」に該当します。